治疗”瘢痕“的常见手段

说到疤痕,人们脑海中总是浮现出红肿凸起的样子。其实适度的疤痕形成,是机体修复创面的正常表现,有积极的作用,是人们所期待的,也就是生理性瘢痕——这种我们不用处理。

而令我们谈「瘢痕」色变的,则是由于组织损伤后非再生愈合导致的病理性瘢痕,是一种血液循环不良、结构异常、神经分布错乱的纤维化病变。包括增生性瘢痕和瘢痕疙瘩等[1]。

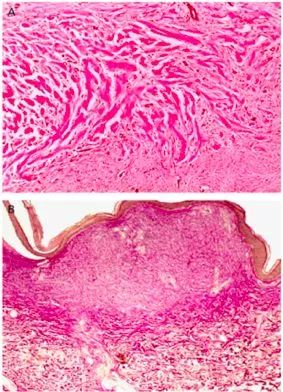

A、B:痣切除后的增生性疤痕;C、D:瘢痕疙瘩

病理性瘢痕的发生机理

瘢痕是创面过度愈合的一种表现。在正常愈合过程中,胶原的合成代谢与降解代谢保持平衡;但如果在愈合过程中,伤口受到各种因素如体外因素(皮肤感染、张力、青春期、家族倾向)或体内因素(内分泌紊乱、生物化学因素)的干扰,胶原的平衡被打破,胶原的合成明显超过降解,就会最终导致胶原的大量沉积,形成病理性瘢痕[2]。

A:瘢痕疙瘩HE染色,粗大、杂乱分布的胶原束;B,增生性瘢痕Van Gieson染色,红色是胶原纤维,突起结节样的平行胶原束。

目前尚无特效治疗瘢痕的方法,而常用的手术切除又是对皮肤的新的创伤。因此,瘢痕的预防具有更重要的意义。

疤痕预防

瘢痕形成前的预防

1、伤口处理:如果伤口是由于外伤、烧伤等因素引起的较严重皮肤缺损,这类损伤的瘢痕预防的重点是预防和控制感染,彻底清创,防止异物残留,并将皮缘修剪整齐,充分止血,防止血肿,促进创面早日愈合。

2、缝合:手术切口也会造成疤痕形成。因此,设计最小张力的手术切口,对预防瘢痕增生十分重要。手术切口的设计应尽量沿着皮肤的最小张力线或与蓝格纹(Langer’s lines),避免在活动较多的部位做切口[3]。皮下缝合法既能进行皮下减张,又能很好地避免缝线刺激真皮促进瘢痕增生。

左:最小张力线;中央:最小张力线与蓝格纹(实线)的对比;右:最小张力线与Kraissl皮纹的对比。

3、皮肤减张器:在瘢痕整形手术后,可将皮肤减张器外贴于的皮肤切口处,将伤口的张力转移至伤口外的正常皮肤上,可有效减少早期未愈伤口和后期愈合伤口 的局部张力,效果明确[4]。

瘢痕形成期的预防

此类主要针对创面已愈合、但尚未成熟的瘢痕增生过程,采取措施尽量减少瘢痕的增生,过渡到瘢痕重塑期。

1、疤痕贴/膏:即硅凝胶产品,如临床上常用的仙卡和芭克。其机制可能是减少皮下水分蒸发,从而通过表皮-真皮信号转导通路影响成纤维细胞的活性[5]。需要注意的是,硅凝胶产品的使用必须在伤口完全愈合后,连续使用至少1个月,每天至少12h。

2、肉毒素A:肉毒素能够松弛骨骼肌,常用于除皱美容。由于切口张力是影响瘢痕形成的重要因素,因此,肉毒素A可通过麻痹伤口周围肌纤维、减小张力来实现瘢痕的预防[6]。

前额手术的患者应用肉毒素预防瘢痕,结果显示:

上:上眼睑2.2cm皮肤挫伤(左),术后6h额肌及眼轮匝肌注射肉毒素,一年后恢复良好(右);

下:上眼睑2.6cm皮肤挫伤(左),术后未注射肉毒素,一年后手术效果较差,瘢痕形成(右)

3、口服药物:研究显示,中成药提取物积雪草苷具有抑制瘢痕增生和色素合成代谢的作用。积雪苷片的主要成分是积雪草苷,已成为瘢痕疙瘩术后的后续防治药物,且效果良好。在切口愈合并拆除缝线后开始服用积雪苷片,每次24 mg,一日3次,连续服用6个月。服药期间禁食辛辣刺激食物[7]。

4、激素等:激素能够减轻伤口周围的炎症反应,减少成纤维细胞的增殖并且使局部组织缺氧,从而降低了瘢痕内胶原和黏多糖的合成。

Toshihiko等报道,早期预防性地在手术切口周围注射糖皮质激素,能够有效地预防病理性瘢痕的复发[8]。

在术后缝合线两侧的真皮内注射稀释的曲安奈德和盐酸普鲁卡因混合液。

5、放射治疗:放射疗法可以减轻患者的疼痛、瘙痒及抑制瘢痕疙瘩的生长,目前常用来预防手术切除瘢痕疙瘩后复发的预防。

目前主张术后24小时内进行首次放疗,每天照射一次,每次300-500 rad,在2周内给予1500-2000 rad,小剂量长疗程的治疗方法。

参考文献

[1] Mokos ZB, Jović A, Grgurević L, Dumić-Čule I, Kostović K, Čeović R, et al. Current Therapeutic Approach to Hypertrophic Scars. Front Med. 2017;4:1049-11.

[2] Wolfram D, Tzankov A, Pülzl P, Piza-Katzer H. Hypertrophic Scars and Keloids—A Review of Their Pathophysiology, Risk Factors, and Therapeutic Management. Dermatol Surg. 2009;35:171-81.

[3] Wilhelmi BJ, Blackwell SJ, Phillips LG. Langer's lines: to use or not to use1999.

[4] 陈立彬, 陈亚红, 高振, 等. 皮肤伤口减张器抑制切口瘢痕作用的临床观察[J]. 组织工程与重建外科杂志, 2015 (2015 年 05): 316-319.