看病“标准化”,近九成公立医院推“临床路径”管理

来源:中国商报

近日,卫计委公布了全国公立医院临床路径开展工作进度,近9成公立医院开展临床路径管理,到2020年底前,我国二级以上医院将全面开展临床路径管理。据卫计委统计,截至2017年第一季度,全国近7000家公立医院开展了临床路径管理工作,占全国公立医院的88.5%。其中北京市二、三级医院符合入路径条件的病例每年入组率均在75%以上,例如,北京大学人民医院在用临床路径达到618个,住院患者实施临床路径管理比例占70%;浙江省三级医院已全部开展临床路径工作,86%的二级医院开展了临床路径工作。

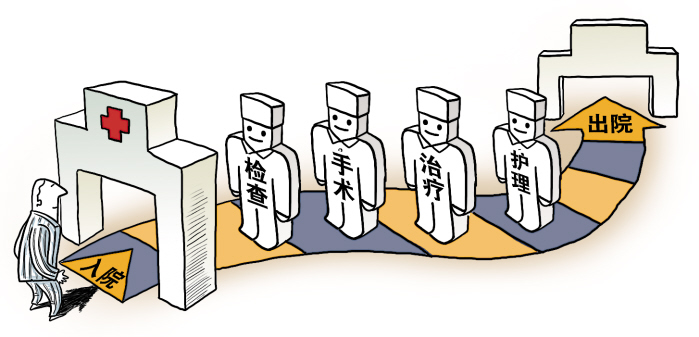

据悉,临床路径是指针对某种疾病或者某种手术,将某种疾病或者手术所涉及到的关键的检查、治疗、用药、护理等活动进行标准化,确保患者在正确的时间、正确的地点得到正确的诊疗服务。简单来讲,就是给一些疾病设计一个标准化治疗方案,实施临床路径的医院在这些疾病治疗中,医生需要按照这一标准的治疗方案进行检查、手术、开药。

医政医管局副局长郭燕红表示,临床路径具有规范医疗行为、保证医疗质量安全、提高医疗服务效率、控制医疗费用的作用。同时,临床路径还具有科学测算医疗费用的作用,也是推动支付方式改革的基础性工作之一。

2016年《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》提出,要加强公立医院精细化管理,将推进临床路径管理作为一项重要的经验和任务予以强调。2016年底中华医学会组织制定了1010个临床路径,截至目前已经颁布实施的覆盖30多个专业的1212个临床路径,其中有216个适用于县医院。郭燕红指出,县医院通过临床路径作为引导,可以有效规范基层医疗机构的医生诊疗行为。

北京大学人民医院副院长张俊表示,临床路径能够规范医疗诊疗行为,进而提高了医疗质量。临床路径能够通过诊疗指南和医嘱做一个无缝的链接,提示治疗过程中每天需要有哪些医嘱,如果医嘱少开、漏开,系统会提示医生有一项检查没有开,这样最大程度地保证医疗安全。"举一个例子,在没实施临床路径之前,面对腹痛的病人,有一些大夫就忽略了给病人做心电图,而相当一部分病人心梗是以腹痛的形式来表现的,如果因此影响治疗导致病人死亡,就会出现医疗纠纷。我们实施了标准的临床路径之后,就很好地杜绝了医疗差错的问题,这是一个很重要的保证医疗质量的措施。"张俊说道。

郭燕红指出,实施临床路径管理后,临床用药变得更加规范。实施临床路径管理的大部分病种,次均抗菌药物下降,抗菌药物使用的合格率进一步提高,以济宁医学院附属医院为例,济宁医学院附属医院从2004年开始实施基临床路径的单病种限价等系列措施,住院患者药占比由2005年的37.5%下降到了今年上半年的18.6%。

对于病人来讲,除了提高医疗质量外,临床路径还能够避免过多的检查和过度治疗,从而减轻了患者负担。张俊举例说道,医生在手术前都要预防性使用抗菌素,而其所在的医院有49种抗菌素品种,在没有实施临床路径之前,大夫可以自主选择,非常混乱。"另外还有时间因素,有可能病人早上8点用抗菌素了,结果排到12点才去做手术。而标准临床路径我们要求在术前的30分钟到2小时之内用抗菌素,这个时候正好是抗菌素浓度最高的时候,可以保证病人用最少的抗菌素花费最少的钱达到最安全的质量效果,从而提高了医疗质量安全。"张俊说道。

除了提高医疗质量安全,实施临床路径的医院费用结构也趋于合理。据统计,临床路径主次均住院费用增长幅度基本上均低于非临床路径的速度。以河南为例,自实施67个病种基于临床路径的按病种付费后,河南次均住院费用比按项目付费降低了10%,而目录外药品费用所占的比例下降了3%。有专家表示,"控费"并不是临床路径要实现的直接目标,而是要规范医疗诊疗行为,进而提高了医疗质量,"控费"则必然随之而来。

此外,张俊还指出,实施临床路径之后,病人也会对自身治疗的进度和注意事项有所了解,能够有效地增加医患的沟通。

更多推荐